●リーダーのストーリーに含まれるべき3つの視点

マネジャーには、期初、プロジェクトのキックオフ、あるいは重大な軌道修正の際などに、短いスピーチをする機会があります。

そのときに、どのようなストーリーを語るか。リーダーシップの研究科であるノール・M・ティシーとウォレン・ベニスは、

「実力のあるリーダーのストーリーはとくに次にあげる三つの視点からの問いかけに答えを用意している」と言います(1)。

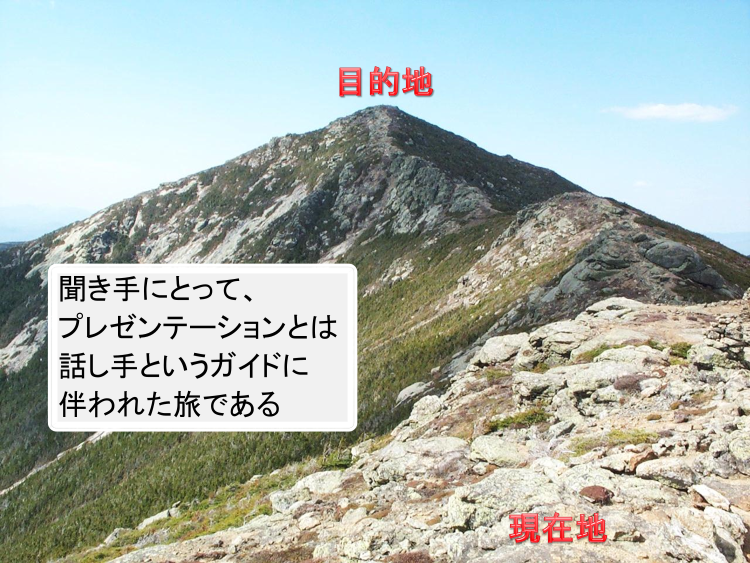

- われわれは今どこにいるか。

- われわれはどこに向かっているのか。

- どうすればわれわれは到達点にたどりつけるのか。

リーダーのストーリーに含まれるべき3つの視点 – *ListFreak

現在地点と、到達点と、そこへの道のり。当然すぎるとも感じられる内容です。しかしこの三つをこの順番で語れば用が足りるというわけではありません。

- われわれは○期連続の赤字である。

- われわれは利益を出さなければならない。

- 売上向上が期待できないなか、われわれはコスト削減をするしかない。

と語ってみても、告知以上の意味はありません。もう少し先を見据えて

- われわれは○期連続の赤字である。

- われわれは利益体質にならなければならない。

- 売上が見込めないので一時的にコスト削減策を打つが、併せて成長のための投資も行う。

と前向きに締めたとしても、それは計画の説明でしかありません。

以前に聞いたことのある、ある組織を縮小するにあたってのリーダーのスピーチは後者でした。論理に欠けているところはないと思う一方、どこか「これでは社員はますますイライラするかもしれない」と感じるものがありました。あらためて振り返ってみると「われわれはどこに向かっているのか」という視点が欠けていたのは明らかです。あえていえば「黒字に向かおう」という方向性を示したとはいえます。しかし社員は、意味のある仕事をした結果として黒字を確保したいとは思っても、組織がただ黒字であるために仕事をしたいとは思えないでしょう。

●「われわれはどこに向かっているのか」を映像化する

ティシーとベニスは「われわれはどこに向かっているのか」という問いに答えるためには『何を達成しようとしているのか。成功を測る基準は何か。到達点にたどりついたとき、ものごとはどのような姿に見え、どのように感じられるのか』(太字は引用者)についてのストーリーを語れと言います。

そしてキング牧師による「私には夢がある」という有名な演説を例に挙げていました。彼は「われわれはどこに向かっているのか」という問いに対し、単に「独立宣言でうたわれた平等」とは答えませんでした。彼は『自分の子どもが「いつの日か、肌の色によってではなく、その人の人間性によって評価されるような国に暮らせるようになる」』という夢を語ったというのです。

「われわれはどこに向かっているのか」というポイントに絞って、わたしが実際に耳にした、優れたストーリーの例をいくつか挙げてみようと思ったのですが、キング牧師のような例を取り出すことは難しいことが分かりました。というのは、何がその場にいる人の心に響くかは、状況や語り手に強く依存するからです。

たとえば「(このプロジェクトをやり遂げて)うまい酒を飲もう」と言ったプロジェクトマネジャーがいました。仕事の到達点ではないものの、プロジェクトを完遂したときの達成感や高揚感を思い出させてくれる言葉です。でも言葉自体は陳腐ですし、語り手や状況によっては場が白けそうな言葉でもあります。言葉の力だけではなく、語り手の人柄やそれまでの文脈とうまくマッチしたので、仲間を団結させる言葉となったのです。

●言葉が人を集めることもある

一方で、語るべきリーダーがいなくても、場が「われわれはどこに向かっているのか」を示す言葉を共有していくという経験もしました。 ある企業の管理職研修で、企業の長期的な方向性を自由にディスカッションする時間帯がありました。悲観的な見通しから多角化戦略についての持論まで意見が百出する中で、ファシリテーター役の講師(社外の人間)が「企業理念」を持ち出しました。

当初、その言葉はとても「冷遇」されました。「それは社長がIR上必要だから作っただけで、現場では誰も使っていませんよ」という声が、会場の隅でオブザーバーを務めていたわたしにも聞こえてきました。 しかし彼が辛抱強く「でも御社には○○という企業理念がありますよね」と繰り返していくうちに、いつしか場の雰囲気も変わってきました。実は理念について以前から深く考えていた(が言えなかった)参加者もいることが分かり、議論は「うち□□を売る会社だ」から「うちは○○(←理念)を実現する会社だ」という方向へと流れ、まとまりを見せはじめたのです。

ディスカッション後、その辛抱強いふるまいについて誉めたところ、意外な返事が返ってきました。彼自身は理念経営の信奉者だったので、まさか参加者が理念をそこまで軽視しているとは思わず、その時点で頭が真っ白になってしまったそうです。場にどう介入していいか分からなくなってしまった中で「でも御社には○○という企業理念が……」と繰り返していたら、みんなが自発的にまとまってきたというのです。

(1) ノール・M・ティシー、ウォレン・ベニス 『JUDGMENT 決断力の構造―優れたリーダーの思考と行動』 (ダイヤモンド社、2009年)