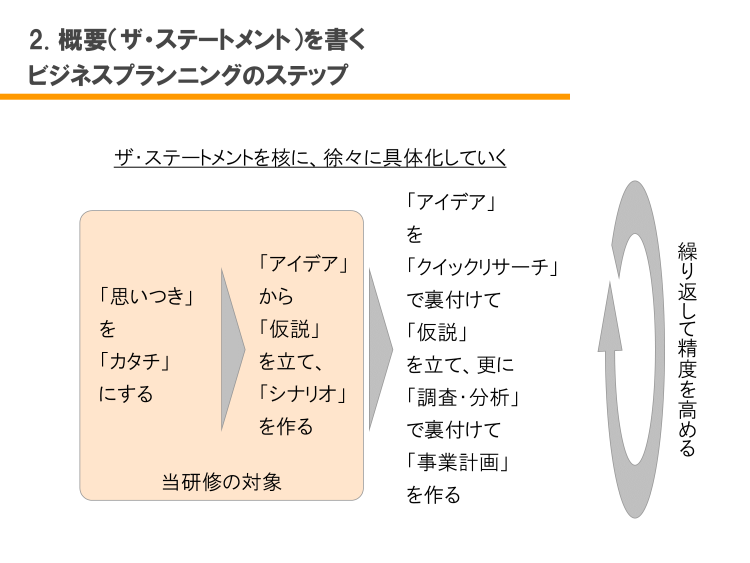

●顧客−組織−環境にとっての善をめざす経営

星野リゾートの星野 佳路社長は「リゾート運営の達人になる!」というビジョンを実現するために、下記のような工夫をしているそうです。(1)

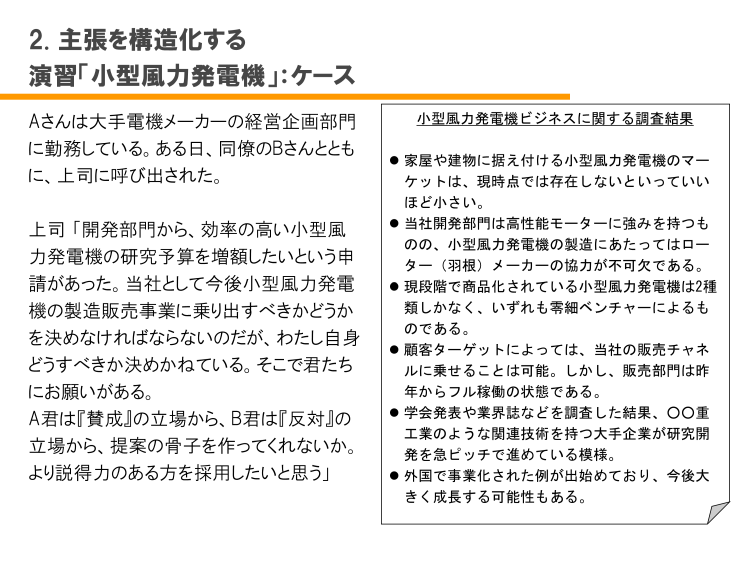

ビジョンを壁の花にしないように、それを具現化し、社員に浸透させるために、三つの数値を掲げた。「顧客満足度2・5」、「利益率二〇%」、「エコロジカルポイント24・3」である。

シンプルながら、考えられた数値ですね。顧客−利益(組織)−環境の三者のすべてを追求する姿勢は、「売り手良し、買い手良し、世間良し」の「三方良し」に通じるものがあります。星野氏は、互いに矛盾しがちなこれらの数値をあくまで高い次元でバランスさせようというしくみを作っています。

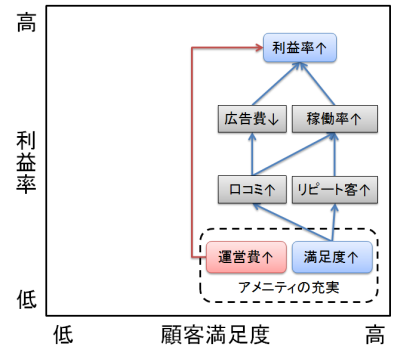

利益率と顧客満足度を縦軸、横軸にとって、一定の利益率と顧客満足度を獲得したら決算賞与が出るしくみである。

事業の成功のためには、利益と倫理、長期と短期、個人と組織など、さまざまなトレードオフを乗り越えていかなければなりません。それらの両立を縦軸・横軸にとって考えるというのは、やはりシンプルで効果的な方法だと思いました。

●矛盾しがちな2つの視点を組み合わせて「右上」をめざす

投資の世界では、リスクとリターンをそれぞれ横軸縦軸にとって、リスクに対するリターンが最大化されるようなポートフォリオが選ばれます。これを真似て、たとえば様々な打ち手の期待効果をこのマトリクス上にプロットして、打ち手の組み合わせを考えてみるのも面白いかもしれません。しかし実際の事業では、一つの打ち手が様々な効果(望ましいものもそうでないものも含めて)を生みます。しかもそれらの効果が現れるまでには時間差があります。

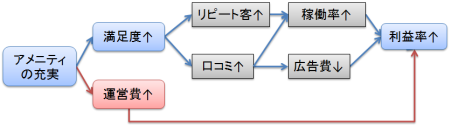

そのような時間差を考えて事業を設計するために、打ち手と期待される結果の因果関係を図解することがあります。インフルエンス・ダイアグラムなどと呼ばれます。たとえば、引用元のリゾートホテル事業にちなんで「アメニティ(室内備品)の充実」という打ち手を考えてみましょう(下図)。この打ち手は顧客満足度を高める一方で、コストがかかることから利益率の低下を招きます(青はプラスの、赤はマイナスの影響を表しています)。しかし高い顧客満足度を維持できれば、次の図に描いたようなメカニズムで顧客満足度と利益率向上の両方を達成できるはずです。

こういった図を書くとき、箱の位置関係は気にしないことが多いと思います。しかし、次のように利益率−顧客満足度の平面においてみるとどうでしょうか。

「アメニティの充実」という打ち手は、顧客満足度を高める一方で運営費を高めてしまう(利益率を下げてしまう)ので、右下からのスタートです。しかし、図に描かれたような効果を出していくことで右上に行こう、つまり満足度をキープしたまま利益率を高めようという意図がはっきりします。

マトリクスをどのように使うかはともかく、「我々が求めるものを高いレベルで両立させよう」というメッセージを「右上をめざそう」という図に託して訴えるのは、マネジャーとして参考にしたいやり方です。

(1) 一條 和生、徳岡 晃一郎、野中 郁次郎 『MBB:「思い」のマネジメント ―知識創造経営の実践フレームワーク』(東洋経済新報社、2010年)