日本実業出版社が発行する月刊誌『ビジネスデータ』2009年7月号にて、対談記事が掲載されました。許可をいただいて転載しています。 【鎌倉座談会】クリエイティブ・チョイス!―カシコいあなたの「選択肢をつくる技術」 (『必ず最善の答えが見つかる クリエイティブ・チョイス』)

日本実業出版社が発行する月刊誌『ビジネスデータ』2009年7月号にて、対談記事が掲載されました。許可をいただいて転載しています。 【鎌倉座談会】クリエイティブ・チョイス!―カシコいあなたの「選択肢をつくる技術」 (『必ず最善の答えが見つかる クリエイティブ・チョイス』)

マネジャーは、つねに複眼的な思考を求められます。しかも往々にして、納得のいくまで選択肢を吟味する時間が与えられません。

そんなときに頼りになるのは、バランスの良い視点を備えたフレームワークです。マネジャーの皆さんの多くは、たとえば事業分析の3C(市場−競合−自社)といったフレームワークを、仕事の内容に応じて使い分けておられるでしょう。

先日、明治生まれの文芸評論家である生田長江を紹介した新聞記事を読んでいて、彼が遺した「一の信条」という言葉を知りました。

「私は信じている――第一に科学的なるもの真と、第二に道徳的なるもの善と、第三に芸術的なるもの美と、この三者はつねに宗教的なるもの聖に統合せられて、三位一体をなすべきことを」

いわゆる「真善美」です。真善美それ自身は使い古された言葉ですが、それぞれ科学・道徳・芸術という言葉に置き換えられていたせいか、一読してハッと感じるものがありました。

真善美はもともと理想の状態を表す言葉ですから、適切に拡張すれば、複眼的な思考の汎用的なフレームワークになるはずです。そこで、マネジャーの意志決定において「真善美」の視点をどう生かしていけるかを考えてみましょう。

「真」は科学の眼です。理にかなっているか、客観的にみて妥当な選択と言えるかということです。マネジャーが現場でくだす個々の選択にすべて客観的な裏づけを求めることは、現実的ではありません。しかしその選択を後から振り返ったり、組織で合意を形成するためには、できる限り「真」の眼で見ておかなければなりません。

「美」は美学の眼です。これは少々翻訳が必要です。美学・美的感覚はきわめて個人的なものですから、客観性の象徴である「真」とは反対の性質を象徴させられます。主観的にその選択を見て「やってみたい」「なんとしてもやり遂げたい」と思えるかどうかだと解釈できます。

「善」は社会の眼です。「真」と「美」、すなわち客観と主観、論理と直感とのあいだの矛盾を乗り越える鍵となるのがこの第三の視点です。「真善美」がこの順番で呼び習わされている理由は調べが及びませんでしたが、「真」と「美」をつなぐかたちで「善」が置かれているのは示唆的です。

組織にとって「真」であっても、個人にとって「美」であっても、それがつねに「善」とはいえません。一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏は、米ゼネラル・モーターズの衰退の要因について、「企業としての社会的存在意義(共通善)の視点を喪失した近視眼的経営」を挙げています(1)。

その選択が真でなければ、目標の達成がおぼつかない。美でなければ、それをやり遂げるエネルギーが続かない。善でなければ、社会で認められない。この三つの眼をまとめておきます。

「複眼的に考えて選択するための『真善美』」

これらを、個々の選択に適用すべき基準としてしまうと、選択がとても難しいものになってしまいます。結果的に選択すべきタイミングを逃してまうのは、真でも美でもないでしょう。これらは「視点」であり、限られた時間で個々の選択の質を少しでも高めていくためのガイドラインとして意識するという位置づけが現実的なように思います。

前々回(1)に、不確実な状況下でも仮定を置いて論理的に考えるメリットについて、このように書きました。

このような論理的なステップのメリットは、圧倒的に有利(不利)な選択肢が除けるところにあると思います。仮定のブレが影響しないほどに圧倒的な、よい(悪い)選択肢が見つかれば、われわれの選択は楽になります。

その後、将棋棋士の羽生善治さんのインタビュー(2)に、これと呼応するような言葉を見つけました。

コンピュータ将棋のプログラムと人間とでは、強くなっていくプロセスが違うそうです。コンピュータは「駒の動かし方を計算して手を決める」。これに対して、人間は「理にかなった駒の配置を覚えることによって、不自然なものを瞬時に排除する能力を高める」ことで強くなっていく、と語っています。

棋士は、定跡を覚えます。われわれビジネスパーソンは、フレームワークを覚えます。その目的は、「理にかなった」パターンをあらかじめ脳にインストールしておくこと。それによって、「不自然なもの」を素早く見つけて排除できる。

排除すべき「不自然なもの」とは、前々回のコラムに照らして言えば「圧倒的に悪い選択肢」です。この逆のパターン、すなわち定跡を覚えることで「圧倒的に良い選択肢」を見つける可能性については、羽生さんは言及していません。おそらくプロ棋士同士の対戦では、理にかなった駒の配置がそのまま「圧倒的に良い選択肢」になるような、ゆるい防御がほとんど無いからでしょう。

将棋とビジネスとを比較すれば、ビジネスの方がルールもゆるいはずです。ですから一般的には、論理的に考えることで「圧倒的に良い選択肢」を見つけられる可能性は高い。ただし、市場も成熟していて、寡占によって競争相手も限定されている状況では、戦いは将棋に似てくると思います。論理的に考えることの意味合いが、プロ棋士のそれ、つまり「不自然なものを瞬時に排除する」ことに似てくるのではないでしょうか。

将棋のような厳密なルールに則ったゲームでさえ、人間が理詰めで考えても「正解」は出ないのです。まして皆さんのビジネスにおいておや、です。外部環境がどうあれ、論理的思考の主な役割は、大外れ(あるいは大当たり)を見つけること(でしかない)という点を、意志決定を担うマネジャーは心しておくべきでしょう。

では、理にかなっていない選択肢を素早く外したあと、どのように最善手を見定めるか?羽生さんは「最後は直感」と言います。論理的には甲乙付けがたい選択肢から敢えて選ぶのですから、非論理的な(気取っていえば「超」論理的な)やり方しか残っていないわけです。

ただし、この「最後は」という部分には尋常ならざる重みがあります。「不自然なものを瞬時に排除」してから「最後は直感」で手を指すまでの間、棋士はしばしば長考します。直感で選ぶしかないと言えるにいたるまで、いったい何をどれだけ考え抜いているのか。それを考えると、うかつに「直感で決めていい」とは言えなくなります。論理的思考の役割は決して軽いものではありません。

雑誌などで、しばしば「論理的思考の限界」「『超』ロジカル・シンキング」という見出しを目にします。たしかに実務では、論理的に考えただけでは答えは見つからない、と思うことばかりです。しかし、ほんとうに「限界」といえるまで、理詰めで考えただろうか。単に面倒だからという理由で「限界」という言葉を口にしていないだろうか。限られた時間とルールのなかで死力を尽くして考えている棋士たちの戦いを見ていると、そのことを顧みずにはいられません。

(1) 堀内 浩二「恐怖のマネジメント」(「仕事と人生に効く、大事なことの決め方・選び方」、2009)

(2) 月刊誌「THE 21」2009年7月号(PHP研究所)の特集『残業ゼロの「スピード判断」術』より。

あるベンチャー企業の社長から、こんな話をおうかがいしました。

『ご縁があって、いまの会社の経営を担う一員として転職してきた。それ以来、社員の総意をまとめ、一体感を創り出そうと努力してきた。数年後、社長に就任した。以前にも増して社員の声をよく聞くように努めたが、どうしても「ぬるい」雰囲気から脱し得ない。

強い危機感を持ち、悩み抜いた末に、思いきってこれまでの合意形成スタイルを変えてみた。まず自分のビジョンを作り、主要なメンバー一人ひとりと話し合った。この方向で一緒にやってくれるかと。どんな重要人物であっても、合意が得られなければ退職を促すことも辞さず、という覚悟で臨んだ。

果たして、腹心ともいえる部下が離職する事件も起きた。しかし、総じていえば、社員の一体感は増した。事前の心配に反し、どことなく沈滞していた組織が明るくなった』

トップダウンで方向性を打ち出すことに成功した事例を挙げましたが、このコラムで書きたいことは、方向性を決める方法についてではありません。方法を問わず、方向性を決めるときに組織が払う犠牲と、マネジャーが背負う負荷についてです。

ある方向に行くということは、別の方向には行かないということです。「ビジョンを共有しよう」「ベクトルを合わせよう」と、言うのは簡単ですが、実行は難しい。

あいまいに共有していた方向性が明らかになるにつれて、組織内で反発や失望が生まれる可能性があります。期待を裏切られて「こんな会社じゃなかった」「会社は悪い方向に舵を切っている」という声も上がるかもしれません。

もとより、個人のベクトルが組織のベクトルと100%合うことはない。それは、多くの個人が(頭では)承知しています。ベクトルの合いぐあいが、個人のライフステージや会社の成長ステージによって変わってくることも。

ビジョナリー・カンパニーはカルト的な文化を持っています(1)。方向性をはっきり持った組織ほど、「人を選ぶ」傾向が強くなるということです。

マネジャーが「組織の方向性を合わせよう」というとき、そこには「合わせられない人は組織から離れるかもしれない」というリスクを受け止める覚悟がなければなりません。

自分なりの方向性を持って組織にぶつけてくる人は、健全といえるでしょう。その結果組織と袂を分かつことになったとしても、それは互いに最善を尽くした上での選択として納得できるはずです。

一方で、とにかく現状維持が目的化してしまう人たちも、残念ながら出てきます。意志決定者たちによる「合宿」の効用を説く『戦略キャンプ―2泊3日で最強の戦略と実行チームをつくる』という本では、そのような人たちを「ぬるま湯快適派」と呼んでいます。

俗に言う「ぬるま湯快適派」は、合宿が嫌いである。徹底的に理詰めでやられると、これまで逃げてきた問題に踏み込まざるを得なくなる。すると、自分の仕事や責任がまた増える。また、理詰めの議論で部門間の対立があらわになることを嫌う人もいる。ぬるま湯快適派の人たちは、相互不可侵条約を結んでいることが多いのだ。

森田 元、田中 宏明、佐藤 俊行 (著)、松山 雅樹 (監修) 『戦略キャンプ―2泊3日で最強の戦略と実行チームをつくる』(ダイヤモンド社、2009年)

「ぬるま湯快適派」の戦術は多岐にわたります。インフォーマルなロビー活動、面従腹背、うわさ話による攻撃など。組織の変革においては入念な準備とスピーディな実施が求められる理由の少なからぬ部分が、ここにあります。

(1) ジェームズ・C. コリンズ、ジェリー・I. ポラス 『ビジョナリー・カンパニー ― 時代を超える生存の原則』(日経BP社、1995年)

まぎらわしいタイトルですが、「恐怖政治」「恐怖によるマネジメント」ではありません。マネジャーは恐怖とどう向き合うべきかについて考えてみました。

マネジャーが何かを選ぶ際には、おおまかにいえば以下のような手順を踏むことでしょう。

論理的ではありますが、現実的にはいくつか問題があります。そもそもこのようなていねいなプロセスを踏む時間がないというケースもあるでしょう。時間があったとしても、定量的な評価を試みるほど、多くの仮定を置かなければならないのが普通です。明瞭な見通しを出すために曖昧な情報を入れなければならないのは、なんとも皮肉な話です。

このような論理的なステップのメリットは、圧倒的に有利(不利)な選択肢が除けるところにあると思います。仮定のブレが影響しないほどに圧倒的な、よい(悪い)選択肢が見つかれば、われわれの選択は楽になります。

圧倒的によい選択肢があるケースは置いておきましょう。われわれが注目べきはそれ以外のケースです。明らかに不利な選択肢は除けたものの、トップ2か3の有力な選択肢から何を選ぶか。ここからの選択が悩ましいのです。

このとき、悩んでいるマネジャーの頭の中では何が起きているのか。何と戦っているのか。いろいろありましょうが、無視できない要素の一つが「恐怖」との戦いです。ビジネスでは、体を傷つけられたり命が脅かされるような恐怖はほとんど無いと思います。われわれが戦っているのは、精神的な恐怖です。行動経済学の研究が明らかにしているように、われわれは得よりも損に敏感です。選択の誤りを認めなければならないという恐怖、失敗したときに引き受けることになる責任の大きさなどを思うと、われわれが「恐くない」選択をしがちなのも理解できます。

「サーフィン史上において最も優れたビッグウェイブサーファーのひとり」であるレイアード・ハミルトンのインタビュー記事を読みました(1)。以下、この記事に寄りかかりながら、圧倒的な恐怖を克服しているハミルトン氏に恐怖との付き合い方を学んでみたいと思います。

ハミルトン氏は、恐怖心は人類が生き延びるために必要な感情だが、恐怖に突き動かされるままに行動するだけでなく、それを乗り越えようとするところに成長や進歩があると言います。

恐怖心をコントロールするか、恐怖心にコントロールされるかで、結果には大きな違いが生まれる。恐怖心があったからこそ僕は進歩してきたんだし、サーフィンを通して学んできたのは、恐怖心を自分の味方につける術だった

ある人がどのように恐怖と向き合っているかは、究極の恐怖、つまり「死」にどのように向き合っているかで分かると、氏は語ります。

死んだらどうなるかなんて誰にもわからない。でもだからこそ、死をどういう風にとらえるかが、その人の恐怖に対する姿勢でもあると思うんだ。その人がもし、死とは終わりを意味すると考えていたら、恐怖とはその人にとって終わりを意味する。そして恐怖にとらわれたらそこで終わり。身体が動かなくなり、機能不全に陥ってしまう。恐怖にコントロールされてしまう。

「死をどういう風にとらえるか」というのは、「死生観を持つ」ということです(2)。経営者の方々が、しばしば「死生観」を語る理由が、ここにあるのではないでしょうか。個人としての死生観は、その人がどのように恐怖をマネジメントしているかという点において、仕事上の選択にも影響を及ぼしているのです。

個人的な心持ちが仕事に影響を及ぼすと書きました。逆も真なり、だと思います。つねに恐怖の少ない方を選択するのではなく、選択に伴う恐怖をどう乗り越えていくかを考えてみることによって、われわれの死生観もまた定まっていくのではないでしょうか。フランスの哲学者アランは、恐怖についてこう言っています(3)。

恐怖は勇気の素材である。

(1) 岡崎 友子「学ぶ波、悟る波」(Coyote (コヨーテ)No.36)、スイッチパブリッシング

(2) 田坂広志氏は『なぜ、働くのか―生死を見据えた「仕事の思想」』(PHP研究所)で、働くことの意味を考えるために死生観を持つ必要性について語っています。

(3) アラン 『定義集』(森 有正 訳、みすず書房)

誠 Biz.ID/効率アップ、クオリティアップのためのデジタル仕事術にて、拙著『クリエイティブ・チョイス』の一部や対談記事を連載しました。 誠 Biz.ID:クリエイティブ・チョイス

『クリエイティブ・チョイス』の出版を記念して、知人が経営するベンチャー企業でセミナーの機会をいただました。

2時間程度をいただいたので、小さなクイズめいた演習を2つ3つ入れつつ。

時間がない、結果が読めない、あるいは責任が重いなど、プレッシャーのかかる状況下での選択はつねにわれわれを悩ませます。プレッシャーは考えの幅をせばめ、後から振り返ってみると明らかに偏った選択にわれわれを導くことがあります。

それを防ぐために、問いのリストを作成している人も多いでしょう。わたしも大きな決断をするときに使うリストを持っています。

* 完全に合理的な人は、どう決断するだろうか?

堀内 浩二 『リスト化仕事術』(ゴマブックス、2008年)

* 80歳になった自分が過去を振り返ったとき、この決断をどう思うか?

* あと3年で死ぬとしたら、どのような決断になるか?

* (尊敬する人の名前)なら、どう決断するだろうか?

* (尊敬を失いたくない人の名前)に自分の決断が間接的に伝えられたとき、この決断をどう見るだろうか?

経験的に感じているこういったリストの効果を裏付けるような実験を、行動経済学の解説書『予想どおりに不合理』に見つけました。

まず実験協力者に簡単な算数のテストを受けてもらいます。採点後、あるグループからは解答用紙を回収しますが、あるグループからは解答用紙を回収せず、正答数だけを別の紙に書いて自己申告してもらいます。後者のグループには申告時に正答数を上乗せする、ごまかしの余地があるわけです。両者のほんとうの正答率が同じと仮定すれば、前者の正答率を基準にすることでごまかしの程度が測れることになります。

ふつうに実施すると、後者グループは多少のごまかしをします。ところがテスト前に十戒を覚えている限り書き出すという作業を加えるだけで、ごまかしは無くなりました(他の要因が入り込まないように条件を整えています。詳しくは本書を参照のこと)。さらに興味深い発見は「十戒のうちひとつかふたつの戒めしか思いだせなかった学生も、一〇個をほぼ完璧に思いだした学生と同じくらい影響を受けた」(p277)こと。ここで示唆されているのは、十戒の内容ではなく倫理に思いを馳せるという行為そのものが、実験協力者にごまかしを思いとどまらせたということです。

著者は他の実験とあわせて、われわれが正直でいるためには、誘惑の瞬間か直前に宣誓や規則を思い出すことが効果的と述べています。「宣誓効果」というこの文章のタイトルは、同書の小見出し「宣誓効果の実験」から引用しました。宣誓は就任時だけではなく、しじゅう行っておくほうがよいのです。

「見れども見えず」「右の耳から左の耳へ」ということわざが雄弁に物語っているとおり、われわれの認知はどれだけ対象に注意(attention)を向けているかによって大きく左右されます。

ということは、注意を向けるべきことを思い出させてくれる短いリストを作っておくだけで、プレッシャーのかかった状況における選択の質が高まるのではないでしょうか。

十戒の実験が示唆するように、ご立派なものでなくてもよいはずです。まずは自分の判断基準や「ありたい自分」を自らに宣誓しておこうという決意だけでも効果がありそうです。我々の日常は何しろ選択にあふれていますから、リストを育てるチャンスには事欠きません。

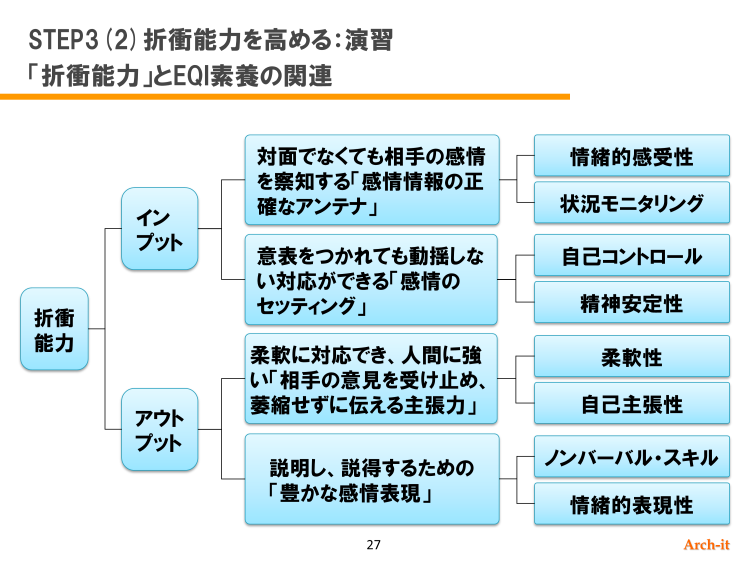

大手通信企業の運用管理を行っているA社向けに「折衝能力」をテーマにした3日間の研修を提供しました。

1日めはEQ能力、2日めは論理的な折衝能力について学んでいただいた後、3日めにはロールプレイに挑戦していただきました。

右はその一つ。フィットネス機器を購入したものの不満を抱いているユーザーと折衝する、というケースを書きました。

ユーザー役は、このロールプレイのためにお呼びした協力者。ご参加者にとってはどんな人かもわからないので、かなり緊張する設定であったと思います。

そののち、折衝能力に関連するEQI素養を確認し、ご自分のEQIチャートを見ながら振り返りを行っていただきました。