【非常事態におけるパイロットの心得(ANC)】

1972年12月29日の21時20分(アメリカ東部標準時)にニューヨークを発ったイースタン航空401便は順調に飛行を続け、29日深夜にマイアミ国際空港へ着陸進入を行った。(略)事故当日の天候は良く、視程も良好であり、同機はILSの誘導に従い降下していった。

ところが、いよいよ着陸態勢に入ってロフト機長が脚を降ろすレバーを操作したところ、前脚が降りたことを示す緑ランプが点灯しなかった。

イースタン航空401便墜落事故 (Wikipedia)

考えたくもないような事態ですが、実際に起きてしまいました。機長は何を考えるべきか?

非常事態における行動原則として、パイロットたちが長年言い伝えている”ANC”という言葉があるそうです。アメリカ連邦航空局のサイトに、このANCに基づいたトレーニングコンテンツがありましたので、そのイントロダクションからANCが何を指すかを翻訳・引用します。

- Aviate(飛行):航空機の制御を維持する

- Navigate(操縦):現在地と目的地を確認する

- Communicate(連絡):誰かに自分の計画とニーズを知らせる

非常事態におけるパイロットの心得(ANC) – *ListFreak

実に単純なことのように思えます。でも、こういう原則を現場で実践するのが難しい。

イースタン航空401便で起きたことはかなり解明されています。『55歳で29,000時間もの操縦歴を持つベテラン』(Wikipedia)の機長でさえ、小さなランプの故障に気を取られ、自動操縦が解除されたことに気づかなかった。つまり”Aviate”を数分忘れてしまった。それが、乗客・乗員176名が全員死亡という歴史的な大事故につながりました。

【「任せる」フォーマットとしてのANC】

上記のような例外はあるものの、ANCのような短い箇条書きが現場での対処に有効であることは間違いありません。だからこそ連邦航空局もANCを教えているのでしょう。

とりわけ、「何が何でも飛行機を飛ばす」という最初のA(viate)が印象的です。パイロット向けの書籍で見つけた、面白いQ&Aを紹介しましょう。

Q「フライト中、機体のドアが突然開いてしまったら?」

John S. Denker “See How It Flies: Perceptions, Procedures And Principles Of Flight”

A「飛行機を飛ばしなさい」

これは本物のQ&Aではなく、緊急事態に対処するための手順について書かれた章の扉の言葉です。 ドアが開くと機内には突風が吹き荒れますが、それでもパイロットがするべきは、まず飛行機を飛ばすことなのです。

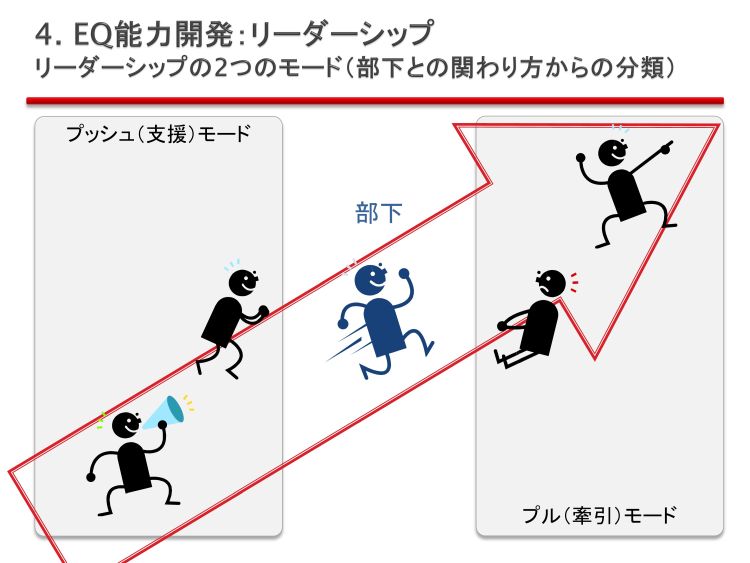

狭いコックピットで小さいチームを率いているパイロットの姿を想像して、ここ数年お付き合いしたリーダーやマネジャーの姿が浮かんできました。経営者の「もっと仕事を任せていきたいので、もっと自分で考えて行動してほしい」という願いのもと、思考スキルや問題解決スキルを高めるお手伝いをしてきた方々です。

パイロットは、もっとも「仕事を任されている」職務の一つです。そのパイロットが、飛行機に積まれた多くのチェックリストの他に、自律的に行動するための原則を頭に入れています。この原則を借りれば、仕事を任せていくための日報のフォーマットが作れそうです。

上司と部下は1日に1回、夕方に打ち合わせをするとしましょう。原則として、それ以外は部下は上司に連絡せず、上司も部下の進捗をチェックしないものとします。部下は次のようなフォーマットで日報を書きます。

- Aviate:本日の行動とその結果

- Navigate:本来あるべき状態と現状とのギャップを洗い出す

- Communicate:ギャップを埋める計画と、そのために必要な資源を連絡する

Aviate欄はすべて部下が独断で行った行動とその結果です。事前の優先順位づけが不足していたために部下が判断を誤っていたならば上司の責任です。優先順位づけを理解していたのに判断がずれていたら部下の責任です。

両者が互いを振り返り、あらためて優先順位づけを確認します。上司は続けてNavigate欄とCommunicate欄を確認し、必要な支援を行います。

軌道に乗ってきたら、定期的な打ち合わせを2日に1回、1週間に1回と減らしてみるのもよいでしょう。