● システムを変えようとしてみないかぎりは、そのシステムを理解することはできない

『心理学大図鑑』という本の表紙には、古今の心理学者の名言が散らばっています。何の気なしに眺めていたら、一つの文章が目に飛び込んできました。

“You cannot understand a system until you try to change it”(システムを変えようとしてみないかぎりは、そのシステムを理解することはできない)。

「システム」とは、自分が気づかずに受け入れている信念の体系だろうと思いました。病気になって初めて健康(という精神と肉体の維持システム)のありがたみが分かります。これは自発的に変えようとする例ではないですが、自らがその一部になっているシステムのを理解する方法は、良くも悪くも「変化」しかない、という明快な主張にハッとさせられました。

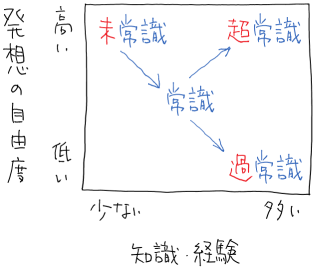

個人でも組織でも、学習や成長というテーマを考えるとき、その主体が持っている思い込みに気づくにはどうしたらよいかということが話題になります。何しろ自分では気づけないから「思い込み」と呼ぶのであって、ひとたび気づけたらそれは「思い」として扱えるようになります。

さっそく本文を探してみると、「場の理論」の創設者として知られる心理学者のクルト・レヴィンの言葉でした。レヴィンは、個人や組織の信念が変化する過程を次のように整理しています。

- 【解凍】:その変化が不可欠であることを認識して、旧来の信念や実践を取りのぞいて変化のための準備を整える過程

- 【変化】:変化が生じる過程。以前のものの見方やシステムが不要になることで惹きおこされる混乱や苦しみがともなうことがある

- 【冷凍】:新たなものの見方が結晶する過程。新しい枠組みのなかでの快適さと恒常性の感覚がふたたびあらわれてくる

レヴィンの変化モデル – *ListFreak

● 【解凍】なしに【変化】を提案すれば、相手の地雷を踏むことになる

解凍、変化、冷凍。こうモデル化されてしまうと「当たり前」にも思えます。しかし著者が付け加えた『この過程が困難なのは、そこには苦痛に満ちた学習解除や難解な再学習、さらには思想や感情、態度や知覚の再構成が求められるからだ』という言葉を読んで、以前の失敗を思い出しました。

Aさんというお客様への提案が好評だったので、追加提案をしました。しかしどうも、それが疎んじられてしまったようなのです。たまたまAさんを知る友人に相談したところ「それは地雷を踏んだんだよ」とのコメント。まじめで丁寧なAさんは一方で変化を嫌う側面があるので、あまりあれこれ盛り込まない方がよいとの解説でした。

たしかに振り返ってみると、本提案はAさんには影響がありませんが、追加提案はAさん自身の仕事にも変化を要求する内容でした。追加提案だから本質的な(つまり大きな)問題を採りあげてみよう、ダメなら却下してもらえばよいのだから、くらいに考えていたわたしは、Aさんのパーソナリティを見誤っていたことにようやく気づいたという次第です。レヴィンの変化モデルに照らして考えれば、【解凍】なしにいきなり【変化】を提案したということになります。

【解凍】について、著者はレヴィン自身の興味深い経験を紹介しています。レヴィンは第二次世界大戦のとき、動物の内臓肉(以下、分かりやすくモツとします)を食べるようアメリカの家庭、具体的には主婦に働きかけるプロジェクトに参画しました。歴史的に、モツは低所得層の食べるものであったので、多くの主婦は自分たちの食物としてはふさわしくないという信念(常識)を持っていたのです。

さまざまな実験を経て、レヴィンは『参加の度合いが高まるほど、態度や行動を変えようとする傾向も高まる』と結論づけます。モツを食べる必要性やメリットを他者から説明されるより、自ら討論に参加して検討した人たちの方が、信念の【解凍】度合いが高かったのです。

● 小さな学びの中にも、解凍−変化−冷凍を意識する

学びも成長も「変化」です。よく練られたトレーニングの多くは、次のような3ステップを構成単位としています。

- 開幕(発散):心と可能性を開く。エネルギーとアイディアを放出する。

- 探索(創発):予想外のもの、驚くべきもの、嬉しいものが現れるような状態を作り出す。

- 閉幕(収束):アイディアを評価し、決定や行動へと向かう。

ゲーム(演習やワークショップ)の3ステップ – *ListFreak

開幕―探索―閉幕の構成は、変化という視点から見れば、それぞれ小さな解凍―変化―冷凍といえるでしょう。

- 解凍:日頃の仕事ぶりを振り返り、成長のための課題を見いだす

- 変化:新しい知識・スキルを学ぶ

- 冷凍:実務で試してみて、自分なりの感覚をつかむ(実際にはできないので、職場に戻って試す行動を計画する)

【解凍】段階を考慮しなければ変化を押しつけるだけに終わりますし、【冷凍】段階を考慮しなければ変化は定着しません。そして何より、【変化】は本人の参加によってこそ促されるということを、忘れてはなりません。