● なぜ、ケーススタディでの学びが活かせないのか

『医者は現場でどう考えるか』という本を読みました。現場で即断を求められるプロフェッショナルの意思決定過程を研究した名著『決断の法則』以来、直感的な意思決定の分野ではひさびさに出会ったヒット作でした。著者はハーバード大学医学部のジェローム・グループマン教授。教授は医学部を卒業してインターンになったとき、思考法の転換を迫られていると実感したそうです。

医学部では、診断のやり方をまず書面症例(ペーパー・ケース)で学ぶそうです。半ページほど記述されている学習の様子はビジネススクールでのケーススタディと酷似しています。回診に同行するようになっても同様に、時間をかけて分析と治療を行う方法を学びます。

一方、そのような教え方に矛盾を感じる専門家もいます。即座の判断を要求される臨床医は、そのような論理的思考などまったく使っていないというのです。医師の認識の研究者によれば、医師が現場で数秒でくだす意思決定はパターン認識であり、意識的な分析をほとんど伴わないそうです。これは、やはりエキスパートの瞬間的な決断を扱った『決断の法則』の分析と一致します。

●近道的思考を活用する

熟練の臨床医が頼っているのは、いわゆるヒューリスティクスです。

研究によると、ほとんどの医師は、患者と会った時点で即座に二、三の診断の可能性を思いつき、中には四つや五つの診断を頭の中で巧みに操る器用な者もいる。それらすべての極めて不完全な情報に基づいて仮説を展開させるのだ。そのためには近道をせざるを得ない。ヒューリスティクス(発見的問題解決法)と呼ばれる手法だ。

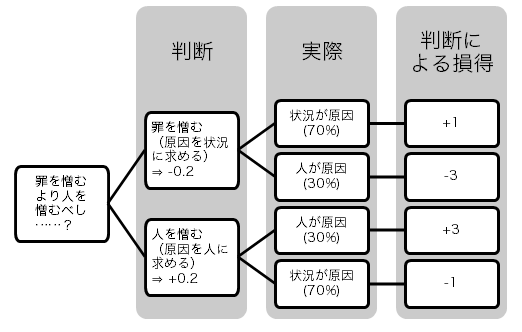

ヒューリスティクスは理想的な思考法だとは見なされていません。仮説を展開するための前提に偏り(バイアス)があるからです。しかし現場では、クラスルームで学んだような論理的な思考を展開する時間が圧倒的に足りません。時間があっても、根拠にできる事例や理論がないケースもあります。そんな状況では、ヒューリスティクスに頼らざるを得ないのです。

著者は「近道」を是としつつ、その採用にともなう判断の誤りを最小化するために、感情に耳を傾けるべきだと述べています。

重要なことは、最善の感情バランスを保ちながら、正しい近道を使うことである。医師は、どのヒューリスティクスを使っているかを認識すると同時に、自分の内面の感情がそれにどう影響するかを認識する必要がある。

感情が自動的に生起するものである以上、われわれにできるのは、感情をできるだけ明敏に捉えて、判断を補正することです。逆説的な表現ですが「感情を無視すれば、結局は感情に囚われた判断になってしまう」のです。

●それでも有益なケーススタディ

現場で使えないならば、ケーススタディによる学習は無益なのか。わたしはそうではないと思います。というのは、われわれの直感は経験によって育まれ、ケーススタディは擬似経験だからです。いわば「ヒューリスティクスの素」を育てるのがケーススタディと言えるのではないでしょうか。著者は直感について見事な定義を披露しています。

臨床現場における直感は、長年の実践を積み、何千もの患者の物語を聞くこと、そして何よりも、自分の間違いを忘れないことによって研ぎ澄まされる高度な感覚である。

ケーススタディという擬似経験や現場での本物の経験は、感情を通じて経験データベースに蓄積されていく。経験データベースはパターン認識の基盤となり、ヒットしたパターンはわれわれの意識が感知できるよう、情動シグナルとして送られてくる。これが現時点でわたしの理解している直感のメカニズムです。